Augenuntersuchung "hands on"

Teil 2 „hands on“

Anteriores Segment

Das vordere Augensegment wird im abgedunkelten Raum mit einer fokalen Lichtquelle mit Vergrößerungsfunktion, zum Beispiel einem Spaltlampenbiomikroskop, untersucht. 50

Der Tränenfilm wird betrachtet und ggf. der Schirmer-Tränen-Test (STT) durchgeführt, bevor weitere Untersuchungen dessen Beurteilbarkeit beeinträchtigen. 93

Besteht eine Indikation für eine mikrobiologische Untersuchung, wie beispielsweise Augenausfluss, wird diese im nächsten Schritt eingeleitet. Nach der Entnahme des Tupfers wird der Konjunktivalsack mit NaCl 0,9% gespült. 93

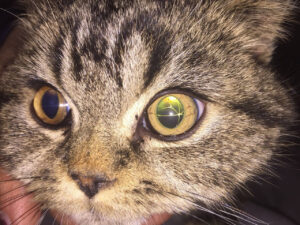

Retroillumination

Die Retroillumination erfolgt mit einer fokalen Lichtquelle, bevor der Pupillarreflex (PLR) getestet wird, um eine Anisokorie auszuschließen. Dies ist wichtig, da durch die Auslösung des PLR eine vorübergehende Anisokorie hervorgerufen werden kann. 50

Mit einer Armlänge Abstand vom Kopf des Patienten wird das Licht direkt zwischen beide Augen gerichtet. Die dabei entstehende Fundusreflexion erscheint wegen des Tapetums golden bis grün. Beurteilt werden die Pupillengröße, -form und -symmetrie sowie die Transparenz der okulären optischen Medien. Außerdem kann diese Untersuchung zur Differenzierung einer Katarakt von einer Nukleosklerose beitragen. 50

Neuroophthalmologische Tests

Pupillarreflex (PLR)

Die reflektorische Konstriktion der Pupille infolge von retinaler Stimulation durch Lichteinfall wird als Pupillarreflex bezeichnet. Mithilfe des PLR kann die Funktionalität eines großen Anteils zentraler Sehbahnen getestet werden. Zum Reflexbogen zählen die Retina, N. opticus, das Chiasma opticum, Area pretectalis und parasympathische sowie pupillomotorische Teile des N. oculomotorius (GN III). Die Sehfähigkeit eines Auges kann anhand des PLR jedoch nicht beurteilt werden, da es sich um einen subkortikalen Reflex handelt, der eine minimale retinale Funktionalität voraussetzt. 50

Zunächst wird die Ausgangsgröße der Pupillen betrachtet. Anschließend wird mit einer sehr hellen Lichtquelle in das zu untersuchende Auge geleuchtet und der Grad sowie die Geschwindigkeit der Pupillenkonstriktion verfolgt. Parallel wird der indirekte PLR getestet. Der indirekte PLR am nicht angeleuchteten Auge ist durch die inkomplette Faserkreuzung am Chiasma opticum physiologisch etwas schwächer, sodass eine Anisokorie entsteht. Der Reflex läuft bei Katzen schnell und vollständig ab. 50

Beeinträchtigt werden kann die Reflexantwort durch Obstruktion der Pupille (z.B. Synechie, Linsenluxation) oder Veränderungen der Iris (senile Irisatrophie, Irisischämie bei akutem Glaukom). Auch hohe Epinephrinkonzentrationen im Blut ängstlicher Tiere und Mydriatika sowie Miotika oder Schmerzmiosis verfälschen das Ergebnis: die Pupille bleibt dann weit oder ist bereits eng gestellt. 50

Mithilfe des direkten und indirekten Pupillarreflexes können Läsionen lokalisiert werden, die den afferenten und efferenten Reflexbogen betreffen.

Gehirnnerv II Afferenz des PLR und Visus

Gehirnnnerv III Efferenz des PLR (parasymphatische Fasern erzeugen Miosis)

Innervation der Mm. recti dorsalis, ventralis, medialis, M. obliquus ventralis, M. levator palpebrae superioris

Gehirnnerv V Mydriasis durch sympathische Innervation des M. dilatator pupillae, Lakrimation, Sensitivität von Auge und Gesicht

50

Drohreaktion

Die Drohreaktion ist eine erlernte Schutzreaktion vor bedrohlichen Bewegungen auf das Auge zu, welche den Lidschluss und teils zusätzlich Bulbusretraktion sowie vermeidende Kopfbewegung auslöst. 26 Sie wird von Katzenwelpen erst ab der 10. bis 14. Woche erlernt. 50

Alle für den Sehvorgang nötigen afferenten Bahnen werden getestet. 50 Dies umfasst die Retina und Gehirnnerv II. 26 Efferente Fasern teilen sich die Drohreaktion und der Lidreflex (N. facialis, Funktion des Lidschlusses). Da auch im Cerebellum Fasern verlaufen, kann sich auf diesem Weg eine Läsion der zerebellären Kortex zeigen. 50 Die Drohreaktion erlaubt keine Aussage über die Visusqualität, da nur extrem wenig Sehkraft nötig ist, um die Reaktion auszulösen. Der Stimulus muss rein visuell sein. Bei der Ausführung dürfen weder ein Luftstrom noch Berührungen der Tasthaare, Geräusche oder starke Gerüche erzeugt werden, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden. Man führt den Test jeweils an einem Auge aus verschiedenen Richtungen aus. Das andere Auge bleibt bestenfalls geschlossen. 50

Blendreflex (Dazzle-Reflex)

Der Blendreflex erwirkt einen partiellen oder vollständigen Lidschluss bei direktem Lichteinfall. Afferente Bahnen gleichen denen von PLR und Drohreaktion inklusive Synapsen mit dem N. facialis. Der Reflex kann reduziert oder fehlend sein bei Läsionen von Retina, N. opticus, Tractus opticus, Chiasma opticum und N. facialis. Da es sich um einen subkortikalen Reflex handelt, ist keine Aussage über das Sehvermögen zu treffen. 50

Lidreflex

Der Lidreflex wird ausgelöst durch Berührung der Haut des Augenlids am medialen und lateralen Kanthus und führt zum Lidschluss. 26

Der Reflexbogen umfasst als Afferenz einen Ast des N. trigeminus, den N. ophthalmicus und als Efferenz den N. facalis. Der Reflex kann negativ ausfallen, wenn physische Gründe den Lidschluss beeinträchtigen. Als Ursachen hierfür kommen Buphthalmus, Exophthalmus oder unvollständiger Lidschluss (Lagophthalmus) in brachycephalen Rassen in Frage. 26

Tonometrie

Zur Tonometrie stehen drei verschiedene Geräte zur Verfügung:

- Das Impressionstonometer (Schiötz Tonometer) misst den intraokulären Druck, indem es senkrecht auf die Hornhaut aufgesetzt wird und diese durch ein genormtes Gewicht eindrückt. Vor der Anwendung muss eine Lokalanästhesie erfolgen.

- Das Applanationstonometer (TonoPen VET™) misst die Kraft die aufgebracht werden muss, um die Hornhaut abzuflachen, auf die es aufgesetzt wird. Es muss eine Lokalanästhesie vor Anwendung erfolgen. Der TonoPen ist im Vergleich zum Impressionstonometer lageunabhängig.

- Das Rebound-Tonometer (TonoVet® ICare Oy, Finland) misst den Rückstoß, den der Aufprall des Messkopfes gegen die Hornhaut auslöst. Es ist keine Lokalanästhesie erforderlich.

Unterschiedliche Tonometer ergeben verschiedene Messwerte und diese sind nicht vollständig vergleichbar, weshalb Art und Model des Geräts immer dokumentiert werden sollten und bestenfalls ein einheitliches Gerät im Klinikalltag angewendet wird. 60

Der Vergleich des Augeninnendrucks beider Augen kann eine zusätzliche diagnostische Hilfe sein. Er sollte sich nicht mehr als 20% unterscheiden. 50

Das Schiotz Tonometer wird aufgrund von benutzerfreundlicheren Alternativen nicht mehr verwendet. 50 Das TonoVet® Gerät misst genauer als das TonoPen VET™ Gerät, insbesondere bei intraokulären Drücken über 30 mmHg. 60 Der TonoPen VET™ ist für Menschen kalibriert, daher unterschätzt er niedrige und überschätzt er höhere Augeninnendrücke. 50

Das TonoVet® wird durch die Hornhautdicke und die Oberflächenspannung beeinflusst. Das Gerät wird von Katzen gut toleriert, kann ohne Lokalanästhesie angewendet werden und gilt unter allen kommerziell erhältlichen Geräten als am besten zur Diagnose und Kontrolle von Glaukom geeignet. 58,82

Messungen mit dem TonoVet® ergeben bei adulten, gesunden Katzen Werte von durchschnittlich 20,74 +- 0,5 mmHg. 58,82

Katzenwelpen haben in den ersten Lebenswochen einen sehr niedrigen intraokulären Druck von 7,16 mmHg in der zweiten Lebenswoche, der sich erst ab der zehnten bis zwölften Woche den Werten erwachsener Katzen angleicht mit Werten von 13,2 mmHg (gemessen mit dem TonoVet®). 1

Geriatrische Patienten ohne klinische Anzeichen okulärer Erkrankung haben einen physiologisch niedrigen Augeninnendruck von häufig unter 7 mmHg (gemessen mit dem TonoVet®). 40

Der intraokuläre Druck unterliegt täglichen Schwankungen von 4-5 mmHg, wobei nachts die höchsten Werte gemessen werden. 19 Da der Druck durch Stress ansteigen kann, sollte die Messung früh im Verlauf einer Untersuchung durchgeführt werden. 60 Wichtig ist auch, dass der Test vor der Applikation von Mydriatika stattfindet, da diese Agentien zu einem signifikanten intraokulären Druckanstieg führen. 28,94,95

Der intraokuläre Druck gesunder Katzen wird außerdem beeinflusst durch iatrogene Fixation während der Messung, Tageszeit, Alter des Tieres und Reproduktionsstatus. 19,40,72

Untersuchung der Adnexe und des äußeren Auges

Augenlider

Die Untersuchung der Lider beinhaltet die Adspektion der periokulären Haut, des Lidrandes und der Ausführungsgänge der Meibomschen Drüsen. Dabei wird auf Augenausfluss, Hinweise auf Dermatitis oder Blepharitis und die Vollständigkeit des Lidschlusses geachtet. 50

Außerdem gilt es die Position der Lider im Verhältnis zum Bulbus zu betrachten. Die Lidränder sollten mit der Kornea in Kontakt sein und ihrer Wölbung folgen. Haare auf dem Lidrand oder sehr feuchte Lidränder weisen auf mögliche Störungen der Lidfunktion hin. Bei Katzen sind die Lidränder komplett haarlos. Brachycephale Katzen wie beispielsweise Perser zeigen häufig eine feuchte Augenumgebung aufgrund von Trichiasis, indem das periokuläre Fell die Konjunktiva bzw. die Augenoberfläche irritiert. 93

Bei Verdacht auf ein Entropium kann der Entropium-Test durchgeführt werden:

Eine kleine Hautfalte knapp unterhalb des betreffenden Auges wird angehoben und ein iatrogenes Entropium geschaffen. Sollte das Tier dieses mit dem nächsten Blinzeln nicht beheben können, liegt ein Entropium vor. 93

Tränenapparat

Der Tränenfilm und die Tränenproduktion werden vor ihrer Beeinflussung durch weitere Untersuchungsschritte beurteilt. Der Tränenfilm wird am Übergang zwischen Lid oder Nickhaut und Kornea betrachtet und anhand der kornealen Reflektion überprüft. 93 Die Reflektion der Kornea (Purkinje Reflexbild) bietet Informationen über die Ebenheit der kornealen Oberfläche und damit über Qualität und Quantität des Tränenfilms. 26

Die Quantität der Tränenflüssigkeit kann mittels Schirmer-Tränentest objektiv beurteilt werden.

Schirmer-Tränen-Test

Der Teststreifen des STT wird zwischen Mitte und lateralem Kanthus des Unterlids platziert. Der obere, sterile Teil wird in den Konjunktivalsack eingelegt. 93 Dabei darf er nicht mit den Fingern berührt werden, da auf der Haut befindliches Fett die Funktionalität der Teststreifen einschränken. 50

Nach 60 Sekunden wird die benetzte und dadurch auf dem Indikatorpapier verfärbte Millimeterzahl sofort abgelesen. Gemessen wird die basale und die Reflextränenproduktion. 50 Der Referenzwert für Katzen beträgt zehn bis zwanzig Millimeter. Bei einem Wert von weniger als sechs ist von einer Keratokonjunktivitis sicca auszugehen. 93

Der Tränenapparat ist nur partiell einer Untersuchung zugänglich. Nahe des medialen Kanthus liegen der dorsale und ventrale Tränenpunkt in der palpebralen Konjunktiva. 50 Bei den meisten Spezies sind die Tränenpunkte schlitzförmige Öffnungen, bei Katzen sind diese rund. 26 Die Tränenpunkte werden auf Okklusion oder Einengung überprüft. Schwellung, eitrige Dermatitis oder Abszedierung nahe des medialen Kanthus können auf eine Dakrozystitis hinweisen. 50 Überlaufen der Tränenflüssigkeit (Epiphora) kann auf gesteigerte Tränenproduktion durch oberflächliche okuläre Irritation bzw. okulären Schmerz oder gestörten Abfluss durch Obstruktion des Tränennasenkanals hinweisen. Zur weiterführenden Untersuchung der tränenableitenden Wege kann ein Jones Test durchgeführt werden. 26

Wichtig ist hier die Beachtung der Untersuchungsreihenfolge – Spaltlampenuntersuchung und Ophthalmoskopie sollten unbedingt vor der Applikation eines Farbstoffs erfolgen. 11

Jones Test I

Die Durchgängigkeit des Tränennasenkanals kann überprüft werden, indem Fluoreszin in das betreffende Auge eingebracht wird und der Farbstoff anschließend am ipsilateralen Nasenloch erscheint. 11 Die durchschnittliche Passagezeit des Ductus nasolacrimalis liegt bei Katzen bei sieben Sekunden. 3

Jones Test II (Aktives Spülen des Tränennasenkanals)

Die Spülung des Tränennasenkanals zur Prüfung dessen Durchgängigkeit ist indiziert bei negativem Jones Test I, Epiphora unklarer Genese oder Dakryohämorrhoe. 26

Katzen müssen für die Durchführung des Tests häufig sediert werden, da die Tränenpunkte sehr klein und schwer zu katheterisieren sind. Beim wachen Patienten sollte eine Lokalanästhesie durchgeführt werden mittels Augentropfen. Eine Spülung des Tränennasenkanals ist orthograd, ausgehend von den Tränenpunkten der Lider oder retrograd möglich. Zur orthograden Spülung wird ein Venenkatheter ohne Mandrain (24 oder 25 Gauge) incl. aufgesteckter Spritze mit zwei bis fünf Milliliter steriler Kochsalzlösung verwendet und zuerst in den oberen Tränenpunkt in ventromedialer Richtung eingeführt, um den unteren Tränenpunkt zu schonen, da er den Großteil der Drainage übernimmt. Der Kopf sollte dabei nach ventral gerichtet sein, damit die Spülflüssigkeit nicht in den Nasopharynx abläuft. Der untere ipsilaterale Tränenpunkt wird manuell verschlossen, um die Flüssigkeit in den Tränennasenkanal zu leiten. Tritt die Flüssigkeit am ipsilateralen Nasenloch aus, belegt dies die Durchgängigkeit des Kanals. Falls indiziert, können Proben zur mikrobiologischen oder zytologischen Untersuchung gewonnen werden. Ist ein Tränennasenkanal schwer durchgängig, kann die Blockade durch vorsichtige pulsatile Spülung gelöst werden. Zu viel Druck kann iatrogene Traumata verursachen. 26

Bei Obstruktion des Tränennasenkanals sind bildgebende Verfahren (Röntgen und CT, Kontrastmittelradiographie) indiziert. 68,69,77,88

Aufrisszeit des Tränenfilms

Soll die Aufrisszeit des Tränenfilms gemessen werden, dürfen nach Eintropfen des Fluoresceins die Lider zum Verteilen des Fluoresceins geschlossen werden bis eine Lichtquelle zur Hand ist, dann muss das Auge offen gehalten werden. 50 Ein physiologisch zusammengesetzter Tränenfilm reißt bei Katzen nach frühestens 16,7 +/- 4,5 Sekunden auf. 26

Konjunktiva und Nickhaut

Die Konjunktiva besteht aus palpebralen und bulbären Anteilen. Sie sollte sich als dünne, transparente und bei Katzen besonders bulbär blasse Membran darstellen. Die palpebralen Abschnitte sind rötlicher, da sich in ihnen zahlreiche Gefäßäste verzweigen. Zur Untersuchung müssen Ober- und Unterlid angehoben und auf Rötung, Discoloration, Ikterus, Ödematisierung sowie Massen kontrolliert werden. Auch das Profil der Meibom‘schen Drüsen, die am Lidrand münden, sollte durch die Konjunktiva hindurch betrachtet werden. 93

Position und Vorderfläche der Nickhaut können ohne weitere Manipulation oder durch sanften Druck auf den Bulbus durch das Oberlid hindurch beurteilt werden, es sei denn korneale oder sklerale Läsionen liegen vor. Bei Verdacht auf einen okulären Fremdkörper, einer Masse oder Follikeln auf der Nickhauthinterseite muss ein Lokalanästhetikum appliziert und die Nickhaut mithilfe einer von-Gräfe-Pinzette zur Inspektion angehoben werden. 50

Sklera

Nur ein geringer, anteriorer Teil der Sklera ist durch die Konjunktiva hindurch beurteilbar. Posterior kann die Lamina fusca der Sklera nur bei subalbinotischem Fundus in der Ophthalmoskopie betrachtet werden. Untersucht werden die Dicke, Oberfläche, Form und Farbe. 50

Ob es sich beim Auftreten einer Hyperämie um eine konjunktivale oder episklerale Problematik handelt, kann anhand von charakteristischen Merkmalen unterschieden werden. 50

Sklerale Gefäße sind größer, dunkler, verlaufen gerade und unter geringer Verzweigung hin zum Limbus, kurz vor welchem sie in die Tiefe ziehen. Sie sind nicht verschieblich. Wenn Sklera oder tiefe Korneaschichten betroffen sind oder aber ein Glaukom oder eine Uveitis vorliegt, ist der intraokuläre Druck oftmals erhöht oder erniedrigt und wenn Ausfluss besteht, ist er meist seröser Natur. 50

Konjunktivale Gefäße sind fein, verzweigt und pink-rot. Sie bilden Bögen und Schleifen nahe des Limbus und sind verschieblich. Nicht einzelne, sondern bulbäre, palpebrale, fornikale und Nickhautgefäße sind beim Vorliegen einer konjunktivalen Hyperämie gemeinsam injiziert. Im Fall von konjunktivalen oder oberflächlichen Kornealen Defekten entsteht meist muköser oder mukopurulenter Augenausfluss, der IOP befindet sich hier gewöhnlich in der Norm oder ist reduziert. 50

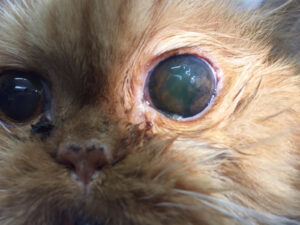

Kornea

Die Kornea ist glatt, transparent, mehrlagig und stets befeuchtet. 93 Pathologische Zustände zeigen sich oft als Trübung oder Verfärbung. 50

Eine verminderte Transparenz kann bedingt sein durch:

- Fibrose (Narbengewebe ist weiß, dicht und skleraähnlich)

- Melanose (nach chronischer Irritation)

- zelluläre Infiltrate

- Ödem (island pattern, weiß-bläulich unregelmäßig)

- Gefäßeinsprossung

- lipidöse/ mineralisierte Präzipitate

Veränderungen der typischen Kontur treten auf bei Keratokonus, -globus, Mikrophthalmus, Phtisis, Buphthalmus, Irisprolaps, Staphyloma oder einer Ruptur. 50

Die glatte Oberfläche zeigt sich aufgeraut bei Hornhautulcera, Neoplasien, bei Auftreten von Granulationsgewebe oder Keratokonjunktivitis sicca. 50

Mithilfe des Fluoreszintests sind korneale und konjunktivale Defekte nachweisbar. 11 Fluorescein ist ein hydrophiler Farbstoff, der sich bei Kontakt mit alkalischer Flüssigkeit grün verfärbt. 26 Intaktes Epithel oder die Descemet‘sche Membran färben sich nicht mit Fluorescein an, freiliegendes Stroma erscheint grün. 11

Fluoresceintest

Fluorescein wird in das zu untersuchende Auge eingebracht. Überflüssiger Farbstoff kann mit NaCl 0,9% oder geeigneter Spüllösung ausgespült werden. Katzen zeigen häufig Abwehrverhalten beim Ausspülen der Augen, daher kann die Verwendung vorgewärmter Spüllösung sinnvoll sein. Danach betrachtet man die Kornea unter kobaltblauem Licht. Mithilfe des unterschiedlichen Färbeverhaltens können verschiedene Defekte und Ulzeratypen differenziert werden. 50

– Oberflächliche Ulzera färben sich vollständig an und die Ränder sind scharf abgrenzbar.

– Tiefe stromale Ulzera färben sich ebenfalls vollständig an, die Ränder sind dabei unscharf begrenzt, da der Farbstoff in das benachbarte Stroma diffundiert.

– Descementocele (vollständiger Stromaverlust) färbt sich nicht mit Fluorescein an und erscheint deshalb schwarz, transparent und teils vorgewölbt; das randständige Stroma färbt sich ringförmig fluoresceinpositiv an.

– Perforierende Ulzera verursachen neben möglicherweise anfärbbaren Defekten eine Verdünnung des Farbstoffs durch austretendes Kammerwasser. Dieses Phänomen wird als Seidel-Test bezeichnet.

50

Rose-Bengal-Test

Der Test darf nur nach einer negativen Fluoresceinprobe durchgeführt werden. 93 Er dient dazu, Epithelveränderungen, verursacht beispielsweise durch quantitative oder qualitative Veränderungen des Tränenfilms, zu erkennen. 52 Der Farbstoff färbt tote Zellen an und ist hilfreich bei der Diagnose von Tränenfilmveränderungen oder der frühen Diagnose dendritischer Korneaulzera bei Herpesviruskeratitis. 50

Vordere Augenkammer

Die vordere Augenkammer (VAK) liegt zwischen Kornea und Iris bzw. Linse. Der mit Kammerwasser ausgefüllte Raum lässt sich bei Katzen gut von der Seite inspizieren. Nutzt man die Spaltlampe zum Erzeugen der Purkinje-Sanson-Reflexbilder, liegt die vordere Augenkammer zwischen beiden konvexen, vorderen Reflexstreifen. Beurteilt werden die Klarheit und Transparenz, die Tiefe der vorderen Augenkammer sowie auch der Inhalt des Aquor humosus. 50

Zu den auftretenden Veränderungen gehören:

- Fremdkörper

Veränderungen der Tiefe können bei Linsenluxation oder akutem Glaukom durch Kammerwasserabflussstörungen oder eine Katarakt entstehen. 50

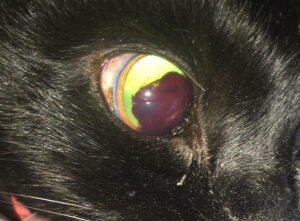

Iris und Pupille

Iris und Pupille werden in Miosis und Mydriasis untersucht. 50 Sie wird hinsichtlich Discoloration, Gewebebeschaffenheit, Defekten oder Kolobom und Synechien untersucht. 93 Die Irisfarbe verändert sich bei Rubeosis iridis, melanozytären Neoplasien oder Hyperplasien, Hypermelanose, Irisgranulome, Abszess, Ikterus, Hämorrhagie oder Ödem. Texturveränderungen des Irisgewebes sind bei Iritis (Ödem, noduläre Erscheinung), infiltrativen Erkrankungen wie Lymphom (unregelmäßige Dicke), Irisatrophie oder -Hypoplasie (Ausdünnung) sowie melanozytären Hyperplasien und Neoplasien (samtartige Oberfläche) sichtbar. 50

Die Pupille sollte bei Testung des Pupillarreflexes innerhalb von zwei bis drei Sekunden reagieren. Dabei werden die Pupillenränder auf Adhäsionen mit Kornea (anteriore Synechie) oder Linse (posteriore Synechie) überprüft. 93 Eine Veränderung der Pupillenform (Dyskorie) oder Position (Korektopie) kann bei vorliegenden Synechien, Irisatrophie, Irishypoplasie oder Iriskolobom auftreten. 50 Veränderungen der Pupillengröße im Sinne von Miosis können in Verbindung mit einer Uveitis oder einem Horner-Syndrom entstehen. 93 Mydriasis entsteht differentialdiagnostisch infolge von Glaukom, Irisatrophie, Pathologien von Sehnerv und Retina, zentralen Prozessen, Paralyse des N. oculomotorius oder auch Linsenluxation. 50

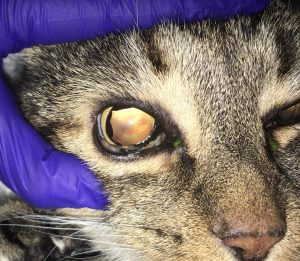

Linse

Die Linse wird bei mydriatischer Pupille untersucht. Zur Weitstellung der Pupille eignet sich beispielsweise 0,5% Tropicamid. Der Einsatz von Mydriatika ist kontraindiziert bei Glaukom oder Linsenluxation. 93 Die Untersuchung der Linse erfolgt mittels Retroillumination und direkter Illumination, dabei wird auf Veränderungen der Position, Größe, Form, Oberflächenstruktur und Transparenz geachtet. 26 Bei der Linsenuntersuchung können die Purkinje-Sanson-Reflexbilder helfen, die Linse liegt hier zwischen dem zweiten und dritten Reflexbild. Linsentrübungen entstehen unter anderem durch Katarakt oder Melanose der Linsenkapsel, die durch eine persistierende Pupillarmembran oder posteriore Synechie verursacht werden kann sowie durch unvollständige Rückbildung embryologischer Strukturen oder Traumata. 50

Posteriores Segment

Vitreus

Der Vitreus (Glaskörper) ist ein transparentes, homogenes Gel, welches den Raum zwischen Linse und Retina ausfüllt. Bei Jungtieren verläuft im Vitreus die A. hyaloidea vom Sehnerven zur Linsenkapsel. 26

Während der Illumination wird auf Hinweise für das Vorhandensein von Hämorrhagien, Neoplasien, Parasiten, Netzhautablösung, Infektion und Entzündung geachtet. Degenerative Veränderungen zeigen sich als kristalline oder schneeflockenähnliche Strukturen. Verhindern Trübungen anteriorer optischer Medien die Sicht auf den Vitreus, kann eine Sonografie durchgeführt werden. 26

Fundus

Die Ophthalmoskopie (direkt oder indirekt) ist komplex und sollte einem festen Schema folgen. Sie gibt Aufschluss über die Form, Farbe und Topografie des Sehnervenkopfes; die Reflektivität, Pigmentierung und Präsenz von Hämorrhagien oder Exsudaten des Tapetum lucidum und des nicht tapetalen Fundus sowie über die Anzahl und Größe retinaler Gefäße. 26 Der feline Fundus ist holangiotisch. Gefäße verlaufen zwischen dem Rand des Discus nervi optici und der Peripherie. Der zentrale Venenring auf der Papille fehlt im Gegensatz zum Hund. Drei paar Venolen und Arteriolen sollten sichtbar sein: ein dorsales, ein ventromediales sowie ein ventrolateral ziehendes. 50 Die Arteriolen sind hellrot und dünner als die dunkelroten Venolen. 93

Der Sehnervenkopf (Papilla optica) liegt ventrolateral des Polus posterior noch im Bereich des Tapetum lucidum. 50 Er ist eine Hervorwölbung des N. opticus, misst bei Katzen etwa einen Millimeter und besitzt eine zentrale physiologische Exkavation. Durch geringes Vorkommen von Myelin scheint er dunkler, kleiner und rundlicher als beim Hund. 93

Die Area centralis, der Ort des schärfsten Sehens, liegt superior und temporal der Sehscheibe innerhalb des tapetalen Fundus. Sie weist eine hohe Dichte von Ganglienzellen und Zapfen auf. Bis auf Kapillaren ist der ovale Bereich gefäßfrei, außerdem erscheint er stärker granuliert. 50

Innerhalb einer Spezies treten zahlreiche Variationen des Fundus auf, sogenannte Normvariationen. 93

Die Augenhintergründe eines Individuums sind jedoch identisch, was die Untersuchung erleichtert. Trotzdem erfordert die Beurteilung des Fundus Erfahrung und rechtfertigt in jedem Fall eine Überweisung an einen Spezialisten. 93