Katarakt (Grauer Star)

Ätiologie

Der Begriff Katarakt definiert eine Trübung der Linse. 505

Eine Katarakt wird nach vielen unterschiedlichen Kriterien wie Reife (s.u.), Position der Linsentrübung (nukleär, kapsulär, subkapsulär, polar, äquatorial, axial), Alter des Tieres bei Kataraktentstehung (embryonal, kongenital, juvenil, senil), Ätiologie (hereditär, diabetesinduziert, uveitisinduziert, traumatisch, strahlungsbedingt, toxisch oder nutritiv), Erscheinungsbild und Konsistenz eingeteilt. 505 Etabliert hat sich unter anderem die Klassifizierung anhand des Reifestadiums: 426

- inzipient

(frühe, fokale Trübung durch welche der Visus nicht beeinträchtigt wird)

- immatur

(der Großteil der Linse ist betroffen, die Transparenz jedoch nicht vollkommen verschwunden; der Fundusreflex ist erhalten; der Visus ist eingeschränkt, aber erhalten)

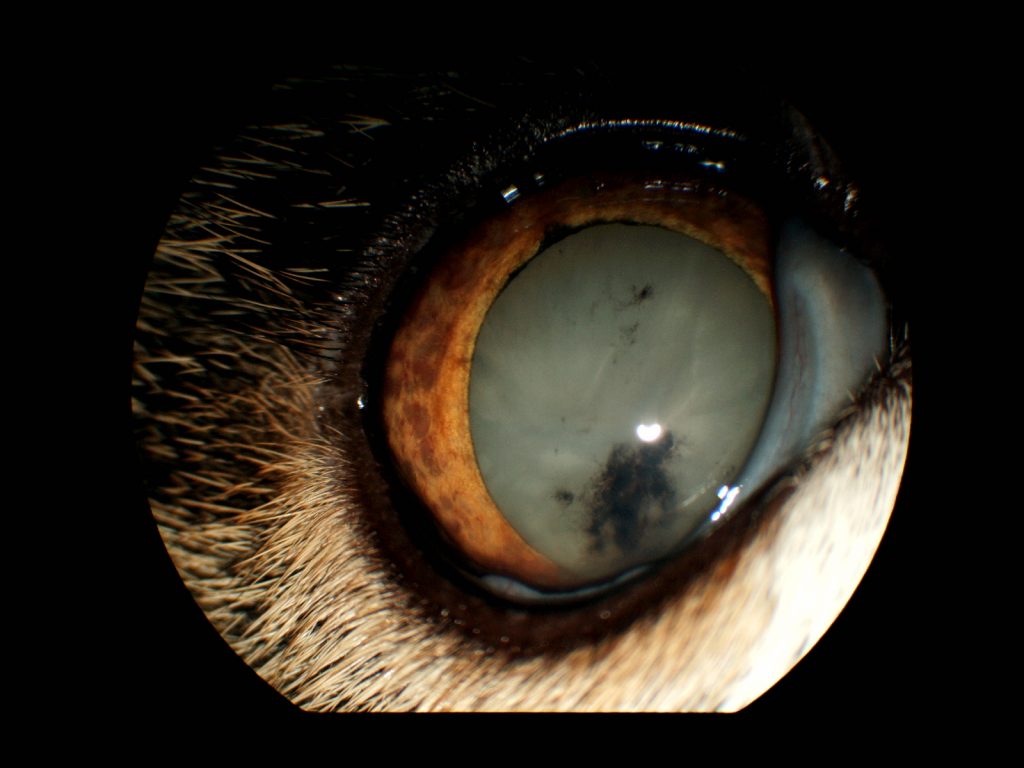

- matur

(die Linse ist vollständig trüb und das Auge funktionell erblindet; der Fundusreflex ist erloschen)

- hypermatur

(die Linsenresorption führt zur Verflüssigung des Linsenproteins voranschreitend von Kortex zu Nukleus; das abgebaute Protein entweicht in die vordere Augenkammer, wodurch die Linse schrumpft und die Kapsel ein schrumpeliges Aussehen erhält)

- Morgagni-Katarakt

(die Linsenkapsel ist eingefallen, mit verbleibendem Nukleus und vollständig liquifizierter Kortex)

426

Die Katarakt kann als primäre oder sekundäre Erkrankung auftreten. Primäre oder hereditäre Formen betreffen die Katze sehr selten. Bei allen bekannten Fällen, in denen der Verdacht auf eine erbliche Komponente bestand, war die Katarakt bereits zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden. 551 Kongenitale Katarakte entstehen in der Fetalphase, sind zum Zeitpunkt der Geburt präsent und können dann stationär oder auch progressiv sein. Die Linsentrübung entsteht dabei in der Regel durch maternale Einflüsse während der Trächtigkeit oder durch andere okuläre Entwicklungsstörungen wie unter anderem einer persistierenden Pupillarmembran (PPM), einer persistierenden Arteria hyaloidea, einem persistierenden hyperplastischen primären Vitreus oder Mikrophakie. 426 Bei Katzen, die am Chédiak-Higashi-Syndrom leiden, kann eine kongenitale Katarakt auftreten 95 in Form von Linsentrübungen im Bereich des posterioren Nukleus, den Suturae, der Kortex und der Linsenkapsel. 551

Beschrieben ist ein Vorkommen primärer Katarakt beim Perser 450, Birmakatzen 521, Himalayakatzen 494 und den Russisch Blau 421. Am häufigsten wurde eine lineare oder trianguläre Linsentrübung im Bereich der Y-förmigen Linsennähte festgestellt. 551

Hauptsächlich lösen andere okuläre Pathologien sekundäre Katarakt aus. Die häufigste Ursache ist jede Form der Uveitis, vordergründig jedoch chronische Uveitis. 505,551 Die avaskuläre Linse ist für ihre metabolischen Bedürfnisse absolut von der Kammerwasserzusammensetzung abhängig, die sich bei einer Uveitis verändert. 426 Die verminderte Kammerwasserqualität und Entstehung posteriorer Synechien (Verklebung zwischen Linse und Iris) führen in vielen Fällen zu postinflammatorischer Katarakt. 22 Aufgrund der Verklebungen besteht außerdem das Risiko eines Sekundärglaukoms. 426 Bei uveitisbedingter Katarakt ist die Trübung der Linse eher langsam progressiv und betrifft initial meist die Kortex. 551

Infektionen sind keine übliche Ursache für eine Kataraktentstehung, jedoch existieren Fallberichte mit der Beteiligung von Encephalitozoon cuniculi. Das Mikrosporidium kann eine anteriore Uveitis sowie fokale anterior kortikale Katarakt hervorrufen. 36

Eine traumatische Katarakt ist keine seltene Folge perforierender Verletzungen der Hornhaut oder Sklera, hervorgerufen beispielsweise durch Katzenkratzer. Die Katarakt entsteht typischerweise fokal an der verletzen Stelle und ist nicht oder langsam progressiv. Ist die Linsenkapsel ausreichend verletzt, tritt Linsenprotein aus und verursacht eine linseninduzierte Uveitis (LIU) sowie oftmals eine fokale Synechie am Ort der Verletzung. 551 Die beschädigte Linsenkapsel erlaubt den Eintritt von Kammerwasser. Da exponiertes Linsenprotein fortwährend Proteolyse unterliegt, trübt die Linse ein und schwillt durch den Kammerwassereintritt an. Diesen Zustand bezeichnet man als intumneszent. 426

Metabolische bzw. nutritive Mängel durch die Fütterung von kommerziellem Milchersatz können bei Katzenwelpen Katarakte auslösen, wenn der Bedarf an essentiellen Aminosäuren, in dem Fall Arginin, nicht adäquat gedeckt wird. 478

Verglichen mit dem Hund ist die Katze selten von diabetogener Katarakt betroffen. 498 Die Erklärung hierfür liegt in der niedrigen Aldose-Reduktase-Aktivität bei Katzen über vier Jahren und der Entstehung diabetogener Katarakt für gewöhnlich ab dem siebten Lebensjahr. 483 Das Enzym Aldose-Reduktase wird dann aktiv, wenn die Glukose aufgrund der Hyperglykämie nicht mehr auf normalem Weg durch die Hexokinase verstoffwechselt werden kann und wandelt sie über den Polyolweg zu Sorbitol, Fruktose und Dulcitol um, welche sich in der Linse ansammeln und so zu Hyperosmolarität, Flüssigkeitseinstrom sowie dramatischer Linsenschwellung (intumneszente Katarakt) führen. 426

Im Alter verdichtet sich die Linse nukleär durch die lebenslange Zellerneuerung. Es entsteht eine Nukleosklerose, die einer senilen Katarakt häufig vorausgeht. 426 Katzen zeigen später als Hunde, ab einem Alter von zehn bis dreizehn Jahren, Anzeichen einer Nukleosklerose. 505

50% der Katzen in einem Alter von 12,7 Jahren sind von seniler Katarakt betroffen. Dabei bleibt bislang ungeklärt, ob die Kataraktentstehung durch das vorangeschrittene Alter ausgelöst wird oder als Form einer primären Katarakt, die sich spät manifestiert, zu verstehen ist. 426

Toxische Agentien wie unter anderem einzelne Medikamente greifen sich teilende, äquatorial liegende Zellen an und verursachen so eine Linsentrübung. 426 Bei der Katze sind subkapsuläre Trübungen nach einer topischen Langzeittherapie mit Dexamethason (0,1%) beschrieben. 644

Auf ähnliche Weise entsteht Katarakt durch Strahlung. Fujiwara-Igarashi et al. (2014) beschreiben die Kataraktentstehung mit einer Prävalenz von 20,5% als häufigste Spätfolge hypofraktionierter Bestrahlung nasaler Tumoren bei Katzen. 185

Pathogenese

Die exakte Pathogenese der Erkrankung ist außer bei speziellen Formen wie der diabetogenen Katarakt nicht vollständig bekannt. Die charakteristische, irreversible Trübung der Linse entsteht durch eine Noxe, welche die Nutrition, den Energie- und Proteinhaushalt oder die osmotische Balance stört. 426

Wenn lösliche, kristalline Linsenproteine durch nicht-lösliche, albuminoide Proteine ersetzt werden, die Aktivität proteolytischer Enzyme in der Linse zunimmt, die Antioxidantienaktivität abnimmt oder durch reduzierte Na-K-ATPase – Aktivität ein Ionenshift stattfindet, kommt es zum Transparenzverlust durch Faserrupturen, Zelltod und Wasserspaltenbildung. Führt eine solche Schädigung der Linse zum Austritt von Linsen-Antigen, reagiert das Immunsystem mit einer humoralen, zell-mediierten Immunantwort der Uvea im Sinne einer phakolytischen Uveitis. Diese Reaktion ist darauf zurückzuführen, dass das Linsenprotein bereits fetal vom Immunsystem isoliert und damit als fremd eingestuft wird. 426

Eine traumatische Linsenruptur hingegen triggert eine phakoklastische Uveitis. Im Gegensatz zur phakolytischen Uveitis sind die Linsenproteine hier intakt, worauf das Immunsystem mit einer verzögerten, zell-mediierten Hypersensitivität und massiver, langfristiger Antikörperfreisetzung reagiert. 426

Symptome und Diagnose

Die Anamnese betroffener Patienten beinhaltet, abhängig von Stadium und Lokalisation der Katarakt, Verhaltensveränderungen, Veränderungen der Augen selbst und Anzeichen von (teilweiser) Blindheit mit Kollision des Tieres mit Gegenständen. Visuseinschränkungen beginnen im Stadium immaturer Katarakt mit diffuser Trübung. Sind beide Augen von maturer Katarakt betroffen, ist das Tier funktionell blind. Die Auskunft, ob die Tag- oder Nachtsicht besonders eingeschränkt ist oder war, kann hilfreiche Informationen bieten. Befindet sich die Trübung zentral in der Sehachse, ist bei Vorliegen einer Miosis durch helles Licht der Visus beeinträchtigt, wogegen bei Mydriasis um die Trübung herum gesehen werden kann. Ferner kann schlechte Nachtsicht auf eine Zäpfchendegeneration im Sinne einer progressiven Retinaatrophie (PRA) hindeuten. 426

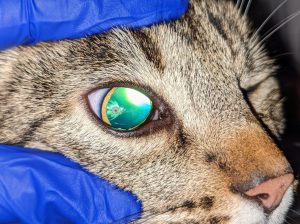

Für die sinnvolle Untersuchung der Linse muss die Pupille dilatiert sein, da sonst periphere äquatoriale Bereiche nicht einsehbar sind. Beginnt man mit der Retroillumination, kann dies die Erkennung von Trübungen erleichtern, da sich der Bereich dunkler als die Umgebung darstellt. 426 Dabei muss zwischen Nukleosklerose und Katarakt differenziert werden. Einer Nukleosklerose stellt sich in der Transillumination mit einer hellen, fokalen Lichtquelle als graublaue Trübung des Nukleus bei transparenter Linsenkapsel dar. Auch der tapetale Reflex (Fundusreflex) ist weiterhin klar erkennbar und der okuläre Fundus gut einsehbar. 505

Eine binokulare Lupe oder Spaltlampe ist für die weitere Untersuchung essentiell. Initiale Veränderungen treten gehäuft am Äquator, anterior und posterior subkapsulär sowie entlang der Y-Nähte der Linse auf. 426

In vielen Fällen verraten der Ort der initialen Trübung und die Geschwindigkeit der Progression bereits etwas über die Ursache für die Kataraktentstehung. 426

Tabelle: Entstehungsort der Katarakt im Zusammenhang mit Progression, Alter und Sekundärerscheinungen bei Katzen

Ort der initialen Trübung | Ursache | Alter des Tieres | Sekundär-erscheinungen | Progression |

Kortex | Uveitis | variabel | -hintere Synechien –Rubeosis iridis –prä-iridale fibrovaskuläre Membran | langsam progressiv |

anteriore Kapsel, Trübung fokal bis diffus | Trauma/Verletzung (z.B. durch Katzenkralle) | variabel | hintere Synechie fokal am Ort der Verletzung, LIU bei größerer Verletzung der Linsenkapsel | stationär oder langsam progressiv |

diffuse kortikale und subkapsuläre Trübung | Linsenluxation | im Mittel zwischen dem 7.-9. Lebens-jahr | siehe Kapitel Linsenluxation |

|

diffuse anteriore und posteriore Trübung; Vakuolenbildung an der posterioren Y-Naht | metabolische/ nutritive Katarakt | Welpen-alter | Diarrhoe | keine Progression zu maturen Katarakt, Regression, wenn Mangel behoben |

axial posterior subkapsulär | metabolische/ nutritive Katarakt- Hyperparathyreoidismus, Hypokalzämie | Welpen-alter | Abgeschlagenheit, neuromuskuläre Erregbarkeit | progressiv bis zum immaturen Stadium |

anterior und posterior subkapsulär | metabolische/ nutritive Katarakt- Hypoparathyreoidismus, Hypokalzämie, Hypophosphatämie | Welpen-alter | Lethargie, Inappetenz, Muskeltremor, Krämpfe

| progressiv bis zum inzipienten bzw. immaturen Stadium |

äquatorial |

| variabel |

| toxisch/ Strahlung |

initial häufig Nukleosklerose, Trübung äquatorial im Radspeichenmuster vom Nukleus zur Kortex ziehend | senile Katarakt | ab einem Alter von 12,7 Jahren sind 50% der Popula-tion betroffen |

| sehr langsame Progression |

initial Vakuolenbildung, zuerst äquatoriale, anschließend anteriore sowie posteriore Kortex betroffen | diabetogene Katarakt | Entstehung ab dem 7. Lebens-jahr | -retinale Blutung -Sekundärglaukom | Progression schnell, jedoch aufgrund geringer Aldose-Reduktase-Aktivität langsamer als beim Hund |

anteriore Kapsel/ Kortex | PPM (persistierende Pupillar- membran) | kon-genital |

| stationär |

posteriore Kapsel/ Kortex | persistierende Arteria hyaloidea oder persistierender primärer Vitreus | kon-genital |

| stationär |

27,426,478,548,551,599

Sekundäre Komplikationen

Im Fall einer kongenitalen Katarakt besteht bei fortgeschrittener Trübung zwischen dem Öffnen der Lidspalte und etwa der zwölften Lebenswoche die Gefahr, dass nur sehr wenige Lichtreize die zentralen visuellen Areale stimulieren und aus diesem Grund schwerwiegende neurophysiologische Anomalien entstehen. Der in der Entwicklung eingeschränkte Visus kann irreversible funktionelle und strukturelle Abnormitäten der lateralen Nuclei geniculati (Kniehöcker) und der visuellen Kortex sowie eine Glaskörperelongation und hochgradige Myopie herbeiführen. Auch durch Nickhautschürzen oder andere Eingriffe im Welpenalter, die eine Stimulation durch Lichtreize behindern, können diese Veränderungen hervorgerufen werden. Tritt dies auf, ist eine frühe chirurgische Intervention ratsam. 426

Bei einer Reifung der Katarakt bis zum maturen Stadium beginnen der Abbau und die Leckage der Linsenproteine. Bei alten Patienten erfolgt die Resorption in eingeschränktem Maß. Anders bei Jungtieren oder hypermaturer Katarakt, hier beschleunigt sich die Resorption. Wird das Linsenprotein bei jungen Tieren restlos abgebaut, kann sogar der Visus wiederhergestellt sein. Durch den Proteinabbau entstehen kleine Kristalle und weiße multifokale Plaques. Initial nimmt das Volumen der Linse zu, wodurch die vordere Augenkammer enger und die Iris konvexer wird. Im Spätstadium kehrt sich dieser Zustand um, die Linse schrumpft, die anteriore Linsenkapsel wellt sich, die vordere Augenkammer wird tiefer und die Iris flacher. 426 Die aktive Resorption der Linsenproteine triggert die Entstehung einer linseninduzierten Uveitis (LIU). Bei jedem Patienten mit maturer Katarakt wird das Vorliegen einer Uveitis angenommen, bis es widerlegt ist. Für operative Behandlung der Katarakt, gilt die LIU als Hauptkomplikation. 426

Therapie

Der Goldstandart für die Behandlung einer Katarakt, die den Visus beeinträchtigt, ist die Bekämpfung der linseninduzierten Uveitis und chirurgische extrakapsuläre Linsenextraktion. 426 Handelt es sich um eine stationäre Katarakt, die den Visus nicht beeinträchtigt, ist eine konservative Therapie und Überwachung legitim. 426

Liegt eine linsenindizierte Uveitis vor, empfiehlt sich eine topische antiinflammatorische Therapie. Dafür eignet sich beispielsweise die Behandlung mit topischen prednisolon- oder dexamethasonhaltigen Produkten ein bis vier Mal täglich, je nach Schweregrad der Uveitis. 505 Bei der Anwendung topischer Kortikosteroide müssen mögliche Kontraindikationen für deren Einsatz beachtet und ausgeschlossen werden.

Konservative Behandlungsmethoden können keine Heilung, sondern maximal eine Verzögerung der Notwendigkeit einer chirurgischen Intervention durch eine Entzündungshemmung und Prävention der LIU erwirken. Große Gefahr besteht darin, dass mit voranschreitender Reife der Katarakt die Uveitis überhandnimmt und sich die Prognose für die Kataraktoperation dramatisch verschlechtert. Durch einen chirurgischen Eingriff erlangen 95% versorgter Patienten den Visus zurück. Ein geringer Teil der Patienten verliert das operierte Auge durch später auftretende Komplikationen. 426 Die Erfolgsrate für Kataraktoperationen ist bei Katzen höher als beim Hund, da die Uvea weniger intensiv auf den chirurgischen Stimulus reagiert und die postoperative Entzündung leichter kontrollierbar ist. 551

Linsenextraktion (extrakapsulär/intrakapsulär)

Voraussetzungen

- Die chirurgische Kataraktextraktion soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Visus bereits deutlich beeinträchtigt ist, jedoch noch keine fortgeschrittene Uveitis besteht.

- Präoperativ muss die Funktionsfähigkeit der Retina durch eine ERG- Untersuchung und ggf. durch eine Sonografie abgeklärt werden.

- Besteht eine Uveitis, muss diese zuerst mittels topischen nicht-steroidalen Antiphlogistika oder Kortikosteroiden behandelt werden.

- Durch eine eingehende Augenuntersuchung wird überprüft, ob anderweitige okuläre Pathologien vorliegen, um diese vor einer potenziellen Operation behandeln zu können. Erscheint die Wahrscheinlichkeit einer sekundären Netzhautablösung hoch, kann im Zuge der Kataraktextraktion eine Retinopexie durchgeführt werden.

- Die Narkosefähigkeit des Tieres muss gewährleistet sein.

- Die Katze muss zugänglich sein und intensive postoperative Therapie dulden.

- Ein Mindestmaß an Besitzercompliance und die Bereitschaft, Kosten und Aufwand zu schultern, ist unablässig. 426

PHAKOEMULSIFIKATION

Phakoemulsifikation ist eine bei Katzen effektive Operationsmethode. 551 Durch eine mehrstufige limbale Inzision wird ein Zugang geschaffen. Zuerst muss die anteriore Linsenkapsel entfernt werden. Anschließend ermöglichen hochfrequente Ultraschallwellen eine Zertrümmerung des Linsenmaterials. Zeitgleich erfolgt ein Saug- und Spülvorgang. 426 Abschließend wird die Linsenkapsel poliert, um verbleibendes Material der Kortex und soviel des Linsenepithels wie möglich zu entfernen, um das Auftreten postoperativer Trübung der hinteren Linsenkapsel zu reduzieren. 623 Zu den am häufigsten auftretenden Komplikationen nach der extrakapsulären Linsenextraktion gehört auch bei der Katze eine Trübung der posterioren Linsenkapsel. 92 Die Trübung der Linsenkapsel kommt einerseits durch eine Transformation residualen Linsenepithels in Fibroblasten zustande, welche kontraktile Fasern enthalten, und andererseits durch die Migration von Pigmentzellen über den Kontakt zu Iris oder Ziliarkörper. 551

INTRAKAPSULÄRE LINSENEXTRAKTION

Dieses Verfahren findet Anwendung bei Linsenluxation. Indem die Linse im Ganzen entfernt wird, ohne die Kapsel zu verletzen, wird kein Linsenprotein frei und die postoperative Entzündungsreaktion verläuft minimal. 426

Kunstlinsen:

Nach einer intrakapsulären Linsenextraktion bzw. Kataraktoperation bleibt der Visus mithilfe der Kornea als entscheidendes refraktäres Medium erhalten, jedoch ist das aphake Auge hyperoptisch (weitsichtig). Eine künstliche Linse kann die Emmetropie wiederherstellen. 426 Die Kunstlinse muss eine Stärke von 53-55 Dioptrien aufweisen, damit bei Katzen Emmetropie (Normalsicht) hergestellt werden kann. 200

Komplikationen und postoperatives Management:

Potenziell existiert bei Verletzung der posterioren Linsenkapsel oder intrakapsulärer Linsenextraktion das Risiko eines Glaskörpervorfalls mit sekundärer Netzhautablösung oder Glaukomentstehung durch Obstruktion der Pupille mit Glaskörpermaterial. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, kann eine prophylaktische Vitrektomie durchgeführt oder eine Kunstlinse implantiert werden. 426

Sowohl bei einer Berührung des Korneaendothels mit einem Instrument als auch durch den Prozess der Phakoemulsifikation können Endothelschäden entstehen. Sie lassen sich vermeiden, indem zum Schutz ein Viskoelastikum in die vordere Augenkammer injiziert wird und der Operateur die Dauer der Ultraschallanwendung auf eine möglichst kurze Zeit reduziert. 426

Durch die Immunogenität des Linsenproteins wird bei jeder Phakoemulsifikation oder anders verursachten Linsenverletzung eine linseninduzierte Uveitis (LIU) ausgelöst. 426 Dagegen muss aggressiv mittels topischen sowie systemischen Entzündungshemmern vorgegangen werden. Da postoperativ häufig Peaks des intraokulären Drucks auftreten, ist eine prophylaktische Glaukombehandlung abzuwägen. 426 Im Gegensatz zum Hund ist die postoperative Entzündungsreaktion jedoch wesentlich milder ausgeprägt. 22