Keratitis

Ulzerative Keratitis

Ätiologie

Eine korneale Ulzeration liegt vor, sobald das Korneaepithel unterbrochen und das Stroma exponiert ist. Dabei unterscheidet sich nach der Tiefe der Läsion, welche Gewebsschichten betroffen sind. 329 Klassifiziert werden korneale Ulzera in superfizielle Ulzera, stromale Ulzera, Descemetozelen und perforierende Ulzera. 613 Per Definition müssen unkomplizierte Ulzerationen sowohl superfiziell als auch akut sein und komplizierte Ulzerationen entweder tief, chronisch oder beides. Chronizität beginnt, wenn eine Heilung nicht innerhalb von sieben Tagen eingetreten ist. Generell geht mit kornealer Ulzeration immer eine Entzündung einher. 353

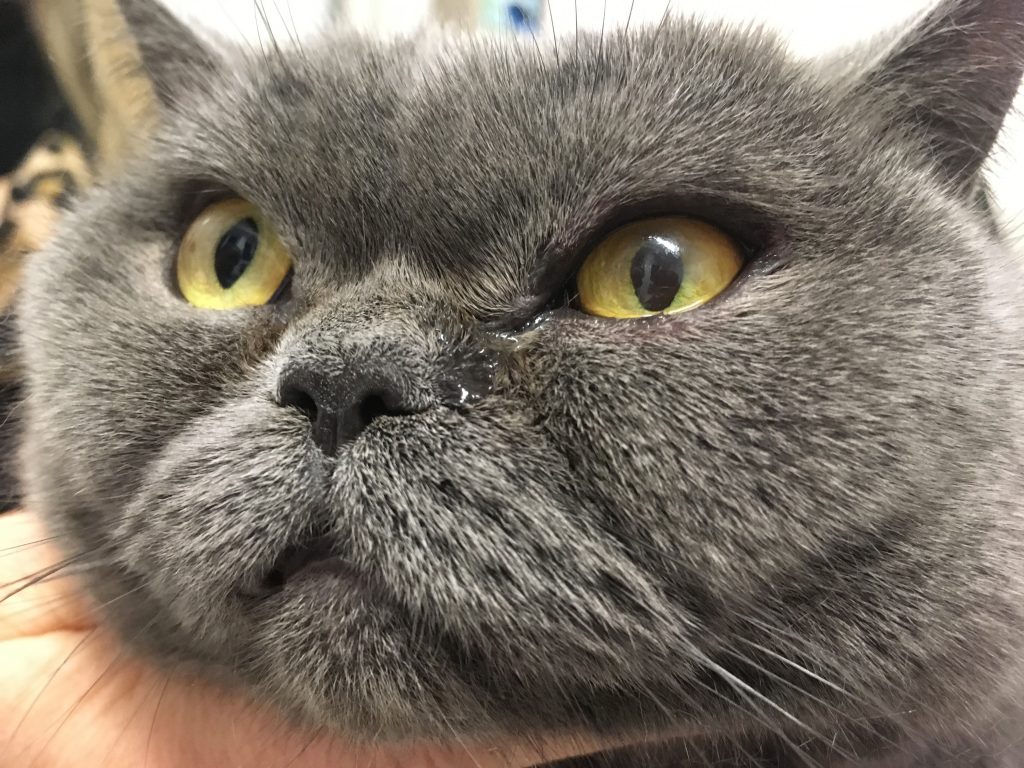

Als Ursache kommen mangelnder Schutz der Kornea durch Tränenfilminsuffizienzen, Liderkrankungen oder massiver Epithelverlust in Frage. Von Liderkrankungen sind in erster Linie brachycephale Rassen betroffen. Primär kann bei der Katze eine Herpesvirusinfektion auslösend sein. 353

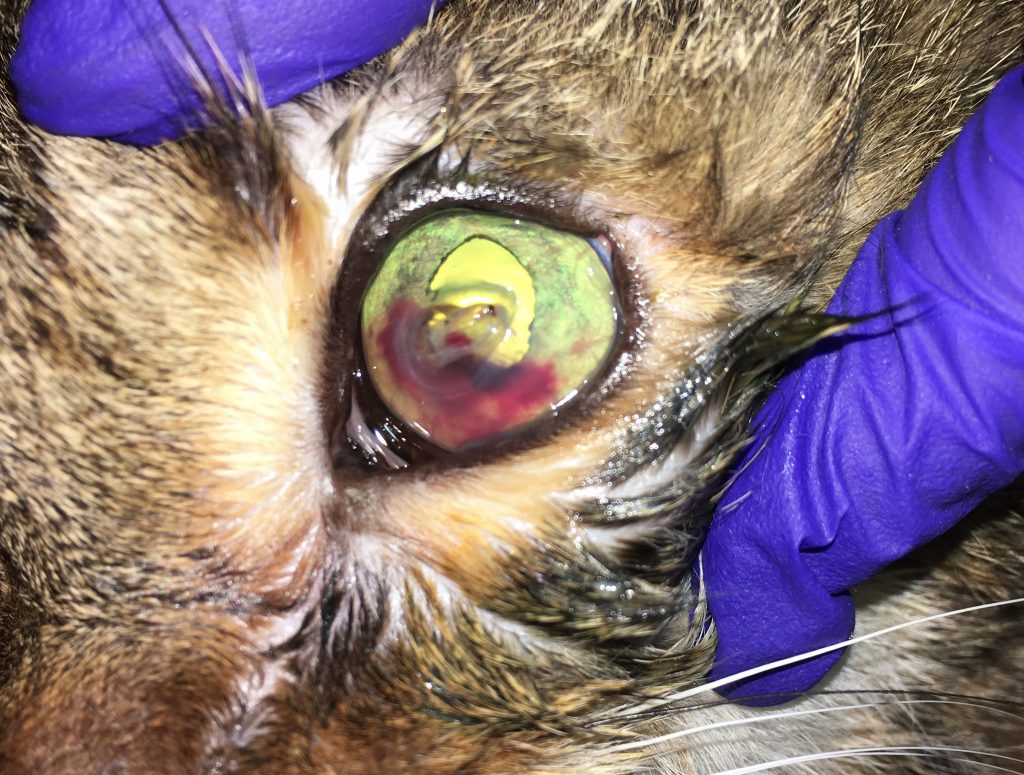

Stromale Ulzerationen entstehen meist durch sekundäre bakterielle Infektion kornealer Defekte, die stromale Destruktionen initiiert oder in seltenen Fällen durch Traumata. Die Descemetozele ist definiert als tiefe korneale Läsion, bei der an der Stelle des Defekts Korneaepithel und Stroma vollständig zerstört sind und lediglich die Descemetsche Membran sowie das Korneaendothel intakt bleiben. Die Descemetsche Membran ist zwar elastisch und widerstandsfähig, jedoch mit einer Dicke von nur drei bis zwölf µm sehr fragil. 329 Deshalb wird sie durch den intraokulären Druck häufig nach außen vorgewölbt, wenn sie exponiert ist. 353 Descemetozelen entstehen meist durch progressive stromale Ulzerationen. Kommt es zur Ruptur und damit zur Korneaperforation, besteht ein hohes Kontaminationsrisiko, Kammerwasser tritt aus und die Iris kann prolabieren. In diesem Fall verschlechtert sich die Prognose für den Visuserhalt deutlich. 329

Symptome und Diagnose

Typische Symptome, die mit kornealer Ulzeration einhergehen, sind folgende: 329

- Lakrimation

- Blepharospasmus

- Photophobie

- Konjunktivale Hyperämie

- Korneaödem

Sobald Hornhautdefekte mit bloßem Auge sichtbar werden, ist eine stromale Beteiligung höchstwahrscheinlich. Der Stimulus der vielzähligen kornealen Schmerzrezeptoren kann eine neurogene anteriore Reflexuveitis nach sich ziehen, die okulären Schmerz durch Ziliarkörperspasmus und Miosis, Hyperämie der Iris und im Kammerwasser erhöhten Proteingehalt verursacht. 329

Eine Diagnose wird durch eingehende klinische Untersuchung mit Durchführung eines Schirmer-Tränen-Tests und besonderer Beachtung der Reflexe, Lider, Konjunktiva und bulbären Seite der Nickhaut sowie anhand von charakteristischer Symptomatik und positivem Fluoresceintest gestellt. Liegt eine Descementozele vor, färbt sich die Kornea an dieser Stelle nicht an, da an der Descemetschen Membran kein Fluorescein haften bleibt. 353

Komplizierte Ulzera sind als infiziert zu betrachten. Bei jeder stromalen, perforierenden Ulzeration oder Descemetozele sollte vor der Applikation von Fluorescein oder anderen Agentien eine zytologische Untersuchung, eine mikrobielle Untersuchung sowie ein Resistenztest eingeleitet werden. 329

Vor einer Operation sollte im Zuge der initialen Untersuchung der Augenhintergrund beurteilt werden. Ist dies ophthalmoskopisch nicht möglich, können der indirekte Pupillar- sowie Blendreflex erste Hinweise in der Beurteilung des Visus geben. Der indirekte Pupillarreflex kann auch bei früher Netzhautablösung positiv bleiben und ist damit kein verlässlicher Parameter. Ein fehlender Blendreflex lässt auf eine schlechte Prognose für den Visus schließen. 329

Bei Unsicherheiten kann eine sonographische Untersuchung weitere Informationen bieten. Wichtig ist hier, dass das Ultraschallgel nicht mit dem Auge in Kontakt gerät und das Tier möglichst sediert wird, um Ruptur oder weitere Schädigung zu vermeiden. 329

Therapie

Die wichtigste Prämisse für eine erfolgreiche Behandlung ist die Determination und Bekämpfung der primären Ursache. Als konservativer Therapieansatz gilt sowohl für unkomplizierte als auch für komplizierte Ulzera die Prävention von Automutilation und die medikamentelle Therapie mit topischer Antibiose, Mydriatikum sowie in manchen Fällen Entzündungshemmern. Kortikosteroide sind bei Ulzerationen in jedem Fall streng kontraindiziert. Nicht-steroidale Antiphlogistika verzögern, topisch appliziert, die korneale Heilung. Liegt gleichzeitig eine Uveitis vor, können sie systemisch verabreicht werden. 353 Vor allem bei Katzen führen Atropin Augentropfen zu starkem Speicheln, weshalb immer eine Salbe angewendet werden sollte. 354

Superfizielle/ unkomplizierte stromale Ulzerationen:

Das Korneaepithel besitzt eine hohe Regenerationsfähigkeit. Kommt es zu einer epithelialen Läsion, wandern benachbarte Epithelzellen in die Region des Defekts ein, um diesen zu bedecken. Anschließend wird die mehrschichtige epitheliale Oberfläche durch Mitose regeneriert. 353

Unkomplizierte stromale Ulzerationen heilen normalerweise avaskulär. Stromale Keratozyten im Bereich des Ulkus werden aktiviert und zu Fibroblasten transformiert, welche in der Lage sind, Kollagen und extrazelluläre Matrix zu bilden. 353 Im Anschluss beginnt die Fibroblastenprofilferation und der Defekt wird aufgefüllt. Die neu produzierten Kollagenfasern und Lamellen bleiben unorganisiert, sodass eine korneale Trübung und eine Narbe entstehen kann. Unkomplizierte Ulzera heilen in der Regel mit minimaler Narbenbildung. 329

Es erfolgt eine Therapie mit topischer Antibiose, um sekundäre bakterielle Infektionen zu verhindern. Es eignen sich verschiedene Präparate, darunter beispielsweise Oxytetrazyklin Augensalbe. Im Fall einer Sekundäruveitis wird ein Mydriatikum verabreicht, um okulären Schmerz durch einen Ziliarkörperspasmus zu bekämpfen. Eine Heilung sollte innerhalb von zwei bis sechs Tagen eintreten. 329

Zusätzlich kann ein systemisches Schmerzmedikament verabreicht werden. Kratzen oder Reiben der Augen sollte durch einen Kratzschutz, beispielsweise einen Halskragen, verhindert werden. 353

Bleibt eine Heilung nach zwei bis sechs Tagen aus, muss eine Revalierung und erneute Suche der Grundursache stattfinden. 613

Komplizierte stromale Ulzerationen und Descemetozelen:

Komplizierte Ulzera bergen das Risiko einer bleibenden Visuseinschränkung durch korneale Vernarbung. 329 Die Heilung erfordert eine Vaskularisierung der Kornea. Es erfolgt eine intensivere Zellinfiltration als bei der avaskulären Heilung. Zusätzlich zu den beschriebenen stromalen Heilungsprozessen wachsen, ausgehend von umliegender Konjunktiva, Sklera oder Uvea, Blutgefäße an den Ort des Korneaulkus ein. 353 Jede Schädigung der Hornhaut, die zu Entzündung oder Hypoxie führt, kann eine Angiogenese und Neovaskularisation hervorrufen. 349,497 Die Blutgefäße wachsen entlang kornealer Lamellen. 329

Nach abgeschlossener Heilung werden die Gefäße in der Hornhaut nicht länger durchblutet und verbleiben als sogenannte „ghost vessels“ in der Kornea bestehen. 353

Handelt es sich um ein nonprogressives Ulkus, welches nicht tiefer als maximal 50% der Korneadicke reicht, kann eine konservative Therapie entsprechend eines superfiziellen Ulkus begonnen werden. Reicht die Läsion tiefer, ist eine chirurgische Versorgung ratsam. 329 Die medikamentelle Therapie unterscheidet sich nicht von der Therapie superfizieller Ulzerationen, sollte jedoch frequenter erfolgen. Eine Breitspektrumantibiose und ein Zykloplegikum sind indiziert. Atropin hilft im Falle einer sekundären Uveitis die Entstehung von Synechien zu verhindern und den Schmerz durch Ziliarkörperspasmus zu lindern. Zusätzlich sollte ein Kratzschutz eingesetzt werden. 353

Progressive stromale Ulzera bedürfen einer aggressiven Therapie, da Visus und Bulbuserhalt bedroht sind. Zusätzlich zur beschriebenen Therapie ist es wichtig, eine mikrobiologische Untersuchung durchzuführen und anhand des Antibiogramms ein wirksames Antibiotikum zu wählen. 329

Bei Ulzerationen mit „stromal melting“ muss intensivst therapiert werden mit bis zu stündlicher Anwendung topischer Antibiose. Je nach individueller Situation kann ein topisches Antikollagenase- und Antiproteinasepräparat nützlich sein. 329 Kollagenasen sind durch vordergründig gramnegative Bakterien wie Pseudomonas spp. produzierte Enzyme oder werden durch Neutrophilendegranulation bzw. epithelialen und stromalen Zelluntergang freigesetzt. Kollagenasehemmer sind besonders bei Patienten, für die eine chirurgische Versorgung nicht in Frage kommt, beispielsweise wenn sie nicht narkosefähig sind, sinnvoll. Für den topischen Einsatz kommen Acetylcystein oder Ethylendiamintetraacetat (EDTA) in Frage. Tetrazykline wirken nicht nur antibakteriell sondern hemmen außerdem Kollagenasen. 353

Systemisch eingesetzte nichtsteroidale Antiphlogistika minimieren die stromale Leukozyteninfiltration und dadurch auch die Einschmelzung der Hornhaut. 353

Medikamente müssen bei Perforationsgefahr stets in Tropfenform verabreicht werden, da die Salbengrundlage bei Kontakt mit dem Augeninneren schwere granulomatöse Uveitis auslöst. 353

Eine Abdeckung komplizierter Ulzerationen mithilfe von Gewebekleber ist kontraindiziert. 329 Unter anderem kommt es nach dem Auftragen zur Polymerisation des Materials und zur Hitzeentwicklung, was potenziell zur Perforation führt. 360

Aufgrund der Fragilität und eines hohen Perforationsrisikos werden Descementozelen als chirurgischer Notfall eingestuft. 329 Für eine chirurgische Versorgung eignet sich konjunktivales, korneales, synthetisches oder aus amniotischen Membranen gewonnenes Gewebe. 24-26,53,58,139,226,229,231,237,296,315,326,337,401,402,436,507,577

Bei superfiziellen Ulzera kann eine Nickhautschürze angelegt werden. Für die chirurgische Versorgung tiefer Ulzera werden meist Konjunktivaflaps eingesetzt. Auch wenn die Methode erfolgversprechend ist, führt sie zur Hornhauttrübung und kann den Visus stark beeinträchtigen. 230,231 Als Alternative wurde der Einsatz porziner Dünndarmmukosa (SIS) erforscht. Die Vorteile dieses Gewebes liegen in darin, dass die korneale Transparenz und der Visus erhalten bleiben. 593

Chirurgische Technik: Konjunktivaflap

(für die Durchführung sind ein OP-Mikroskop und mikroskopische Instrumente sinnvoll)

Konjunktivaflaps sind eine häufig angewandte Technik zur Versorgung infizierter, chronischer oder progressiver Hornhautulzera. 329 Sie bieten den Vorteil einer mechanischen Stabilisierung, fibrovaskuläres Gewebe, welches den Defekt auffüllt und mit dem gut durchbluteten Konjunktivagewebe gelangen Immunkomponenten, Antikollagenasen und systemisch wirkende Medikamente zum Ort des Ulkus. 229,231

Gegenüber einer Nickhautschürze ist der Flap aufgrund besserer Einsehbarkeit der vorderen Augenkammer während des Heilungsprozesses überlegen. Je nach Indikation können unterschiedliche Verfahren angewendet werden. 329 Die Grundlage bildet stets die bulbäre oder tarsale Konjunktiva. 455 Die Verwendung tarsaler Konjunktiva bringt den Nachteil stärkerer Bewegung, höherer Spannung auf dem Flap und damit höherer Dehiszenzgefahr mit sich. 329

Für jede Technik wird zuerst das Ulkusbett durch ein Debridement zur Entfernung losen Epithels und toten Korneagewebes vorbereitet. 231 Als Komplikation im Fall einer Wundheilungsstörung kann eine Nahtdehiszenz auftreten. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt es sich darauf zu achten, alle Hefte stets in gesundem Korneagewebe zu setzen, den Flap möglichst dünn zu präparieren und postoperativ ein adäquates medikamentelles Management zu betreiben. 329

Stielflap (Pedicle Flap)

Stiel- oder Rotationsflaps sind die vielseitigsten und meistverwendeten Techniken. 58,229,231 Die Präparation des Stielflaps wird begonnen, wo der Abstand zwischen Limbus und Defekt am kleinsten ist. Nach einer kleinen Schnittinzision wird der Flap stumpf präpariert. Für einen Rotationsflap wird 1-1,5 cm temporal der oben beschriebenen Stelle eine schmale Schnittinzision gesetzt sowie zwei parallele Inzisionen, um einen Streifen zu erhalten. Nach stumpfer Präparation wird der Flap über die Kornealäsion rotiert. Die Fixierung des Flaps findet in beiden Varianten durch Einzelknopfhefte statt, wobei das erste Heft am distalen Flapende gesetzt wird und dann weitere im Abstand von etwa 1-1,5 mm. 329 Als Nahtmaterial eignen sich Nadel-Faden-Kombinationen der Stärke 8-0 oder 9-0 aus monofilem Nahtmaterial mit sechs bis acht Millimeter Lanzettennadel. 543 Um die Durchblutung des Flapgewebes nicht zu unterbrechen, wird auf Hefte an der Flapbasis und dem Stiel verzichtet. 229,231

Bei allen Flaps, die einen Stiel besitzen, kann dieser 3 bis 8 Wochen postoperativ durchtrennt werden um zu ermöglichen, dass sich das Konjunktivagewebe zurückbildet und die korneale Narbe möglichst klein ausfällt. 329

Brückenflap (Bipedicle Flap)

Bipedicle-Flaps eignen sich hervorragend für lineare Korneadefekte bzw. -lazerationen. Ausgehend von einem Ende der Läsion wird limbal eine erste 180° umfassende Inzision in der bulbären Konjunktiva angelegt und parallel sowie peripher dazu im Abstand von einigen Millimetern eine zweite Inzision. Der entstandene Streifen wird unterminiert und mit Einzelknopfheften über der Läsion fixiert. Der Defekt in der Konjunktiva wird fortlaufend genäht. 329

180°-Flap

Größere periphere Hornhautläsionen lassen sich gut durch einen solchen Flap abdecken. Nahe des Ulkus wird eine 180° umfassende Konjunktivainzision angelegt, die Konjunktiva unterminiert, über den Defekt bis etwa zur Mitte der Kornea gezogen und mit Einzelknopfheften an der Kornea fixiert. 329

Konjunktivatransplantat (Island Graft)

Eine Transplantierung von Konjunktivagewebe auf die Kornea findet Anwendung bei tiefen Kornealäsionen oder Korneaperforationen. 315,507 Dafür wird tarsal 507 oder bulbär 315 Konjunktivagewebe entnommen und mit dem Konjunktivaepithel nach außen transplantiert. Die Adaptation an den Korneadefekt erfolgt mit der Wundfläche nach innen und mittels Einzelknopfheften oder einer Kombination aus Einzelknopfheften und fortlaufender Naht. 329

Eine Revaskularisierung des Transplantats erfolgt in der Regel innerhalb von drei bis fünf Tagen. 507

Bindehautschürze (360°-Flap)

Ein 360°-Flap bedeckt die gesamte Kornea und ermöglicht einen dichten Verschluss. Da der Flap nur auf dem Defekt, nicht aber auf gesundem Korneaepithel haftet, kommt diese Technik beispielsweise bei einem großflächigen Ulkus in Frage. Außerdem ist weder ein Monitoring des Auges noch der Erhalt des Visus möglich. Kommt es zur Wundheilungsstörung, droht eine Nahtdehiszens. 329

Die Vorgehensweise beinhaltet eine am Limbus platzierte 360° Inzision der bulbären Konjunktiva und anschließende Unterminierung. Die gelöste Konjunktiva wird von zwei Seiten möglichst spannungsfrei über die Kornea gelagert und mittig mit der Gegenseite mit einer horizontalen Matratzennaht oder Tabaksbeutelnaht vernäht. 329 Am besten eignet sich ein Faden der Stärke 5-0 oder 6-0 mit Rundkörpernadel. 543 Da keine Korneanaht stattfinden muss, ist das Anlegen eines 360°-Flaps vergleichsweise simpel. Anders als bei den restlichen Techniken, wird außerdem keine Durchtrennung der Flapbasis notwendig. 329

Mikrochirurgische Instrumente oder ein OP-Mikroskop sind hier nicht notwendig.

Korneaperforation

Ätiologie

Perforation der Kornea wird verursacht durch Lazerationen im Sinne von Stich- oder Schnittverletzungen sowie durch einschmelzende Ulzera. 543 Außerdem treten sie bei der Katze häufig sekundär bei Katzenkratzverletzungen auf. Führen stumpfe Traumata zur Perforation, rupturiert der Bulbus eher am Limbus als im Bereich der zentralen Kornea. 353

Symptome und Diagnose

Penetrierende Lazerationen führen zu einer Deflation der vorderen Augenkammer, potenziell zu einem Irisprolaps, Hyphäma, Hypopyon und einem Korneaödem. Dies erschwert häufig die Untersuchung. Eine Beurteilung des Visus kann mithilfe des indirekten Pupillarreflexes und dem Blendreflex erfolgen. Ein positiver indirekter Pupillarreflex kann bei früher Netzhautablösung positiv sein und ist kein verlässlicher Parameter. Ein fehlender Blendreflex lässt auf eine schlechte Prognose für den Visus schließen. 329

Im Zuge der Untersuchung oder der Operation muss die Integrität der Linse geprüft werden. Eine Verletzung der Linse kann zu einer linseninduzierten Uveitis und zur Entstehung einer Katarakt führen. 329

Therapie

Bevor eine chirurgische Versorgung stattfindet, muss unbedingt das Ausmaß des Schadens bekannt sein. Ein Wundverschluss erfolgt in den meisten Fällen durch eine Korneanaht mittels 8-0 bis 10-0 Fäden. 329 Für die Kornea wird spezielles monofiles, resorbierbares Nahtmaterial mit Spatulanadel verwendet. 543

Wichtig ist es darauf zu achten, dass keine Gewebekompression durch die Naht erzeugt wird und die Hefte nicht schräg, sondern flach und perpendikulär zur Korneaoberfläche gesetzt werden, da andernfalls die unteren Wundränder klaffen. 163 Bestenfalls werden 75% der Korneadicke gefasst und nicht mit der Nadel in die vordere Augenkammer penetriert. 353

Eine deflatierte vordere Augenkammer muss, bevor eine adäquate Korneanaht durchführbar wird, mithilfe von Viskoelastikum aufgefüllt werden. Vor dem endgültigen Verschluss des Defekts wird empfohlen, verbleibendes Viskoelastikum mittels Ringer-Laktat oder BSS (Balanced Salt Solution) auszuspülen, um eine postoperative okuläre Hypertension zu vermeiden. Nach abgeschlossener Naht ermöglicht der Seidel Test mit sterilem Fluoreszin die Prüfung auf Dichtigkeit. 329

Besteht ein Irisprolaps, wird frisch vorgefallenes Material zurückverlagert, über sechs bis acht Stunden lang prolabiertes Irismaterial jedoch wird auf Korneaniveau per Elektrokauter reseziert, ohne dabei die Hornhaut mit dem Kauter zu verletzen. 329

Studien erweisen, dass die Phakoemulsifikation einer verletzten Linse die postoperative Entzündungsreaktion wesentlich verringert. 129

Für die Versorgung wurden alternativ sowohl Konjunktivaflaps als auch Transplantate erfolgreich angewendet. 266,507

Nicht-ulzerative Keratitis

Ätiologie

Häufig sind Mikroorganismen verantwortlich für nicht-ulzerative, superfizielle Keratitiden. 543

Für weitere Ausführungen siehe auch: